КГБ УССР или Последний "орел" лубянского "гнезда"

КГБ УССР или Последний "орел" лубянского "гнезда"

Пожалуй самой знаменитой отечественной спецслужбой советского периода, считается КГБ. За почти сорокалетний период своего существования Комитет государственной безопасности превратился в одну из самых эффективных силовых структур в мире. После развала СССР, КГБ передала эстафету спецслужбам новообразованных независимых государств, в том числе и СБУ

Комитет государственной безопасности (КГБ) относится к числу советских спецслужб второй половины XX века. КГБ стало преемником ЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – МГБ шестой и последней спецслужбой Советского Союза. Его возникновение непосредственным образом связано с процессом перераспределения власти в СССР, начавшегося после смерти И. Сталина. Чрезмерная концентрация рычагов влияния в руках советских спецслужб в довоенный и послевоенный период вызывала недовольство не только у военных, но и у партноменклатуры. Попытка Лаврентия Берии в 1953 г. узурпировать власть, заставила чиновников задуматься о переподчинении ЦК КПСС наиболее эффективных структурных подразделений МВД и создания на их базе спецслужбы, находящейся под непосредственным контролем коммунистической партии.

Постановлением Президиума и ЦК КПСС от 8 февраля и 12 марта, Президиума Верховного Совет СССР от 13 марта 1954 г. было принято постановление о создании КГБ СССР.

Формально, согласно ст. 70 Конституции СССР от 1936 г., Комитет государственной безопасности СССР, а равно как и его республиканские филиалы считались союзными отраслевыми государственными комитетами и действовали на правах министерства. Поэтому не случайно глава (шеф) КГБ, входил в состав Совета Министров СССР, а главы КГБ союзных республик являлись членами региональных Совминов. Таким образом, Комитет государственной безопасности выступал как министерство по защите государства от иностранных спецслужб.

КГБ УССР было возникло согласно указу Президиума Верховного Совета УССР от 30 мая 1954 г., как составляющая часть (филиал) КГБ СССР. С момента создания, подобно НКВД и МГБ, отечественное КГБ полностью подчинялось общесоюзному, поэтому не могло себе позволить никакой самодеятельности. Структурные подразделения, функции и задачи КГБ УССР были идентичны КГБ СССР. Процессуальные полномочия КГБ при Совмине УССР, их подследственность декларировались нормами Уголовного кодекса УССР 1960 г. и криминально-процессуальным кодексом 1961 г.

Следователи-комитетчики имели право вести предварительное расследование касательно фактов:

⦁ измены родины;

⦁ шпионской деятельности;

⦁ организации и осуществления террористических актов;

⦁ террористической деятельности против представителей иностранных государств;

⦁ диверсий;

⦁ вредительства;

⦁ антисоветской агитации и пропаганды;

⦁ организационной деятельности направленной на осуществление особо опасных государственных преступлений, а также участия в антисоветских организациях;

⦁ особо опасных государственных преступлений, совершенных против иностранных государственных трудящихся;

⦁ разглашения государственной тайны;

⦁ утраты документов, содержащих государственную тайну;

⦁ контрабанды;

⦁ массовых беспорядков;

⦁ незаконного выезда за границу и незаконного въезда на территорию СССР;

⦁ нарушения правил международных полетов;

⦁ разглашения военной тайны или утрату документов содержащих военную тайну;

⦁ передачу иностранной организации сведений, составляющих служебную тайну.

К началу весны 1960 г. КГБ УССР состояло из: центрального аппарата КГБ, областных, городских, районных управлений, а также отделов КГБ на железнодорожных станциях. Последние с 1967 г. были реорганизованы в горотделы и райотделы (отделения) КГБ.

Структура КГБ УССР к 1978 года:

⦁ Секретариат

⦁ Инспекция при Председателе

1-й отдел (внешняя разведка)

2-е Управление (контрразведка)

4-е Управление (секретно-политическое)

⦁ 5-е Управление (экономическое)

7-е Управление (наружное наблюдение)

⦁ 8-й отдел (шифровально-дешифровальный)

9-й отдел (охрана руководителей партии и правительства)

⦁ 2-й спецотдел (применение опертехники)

⦁ 3-й спецотдел (изготовление средств тайнописи, документов для оперативных целей, экспертиза документов и почерков)

⦁ 4-й спецотдел (радиоконтрразведка)

⦁ 5-й спецотдел (изготовление опертехники)

Отдел правительственной связи

Следственное управление

⦁ Учетно-архивный отдел

⦁ Тюремный отдел

Отдел кадров

Мобилизационный отдел

⦁ Оперативно-технические и вспомогательные подразделения

Впоследствии происходили следующие изменения:

⦁ В апреле 1959 г. Инспекция была преобразована в аппарат помощника Председателя;

⦁ В августе 1959 г. ⦁ 1-й отдел был преобразован в Управление;

⦁ В 1959 г. был упразднен Тюремный отдел, на базе 2-го, 3-го, 4-го и 5-го спецотделов создано ⦁ Оперативно-техническое управление;

⦁ В марте 1960 г. ⦁ 4-е и 5-е Управления были упразднены с передачей функций во ⦁ 2-е Управление;

⦁ В 1967 г. было создано ⦁ 5-е Управление (борьба с идеологической диверсией), восстановлена ⦁ Инспекция при Председателе;

⦁ В 1970 г. ⦁ Инспекция была преобразована в Инспекторское управление;

⦁ В 1974 г. ⦁ Отдел правительственной связи был преобразован в Управление;

⦁ В 1975 г. приказом КГБ СССР № 0258 ⦁ 9-й отдел был преобразован в Службу;

⦁ Приказом КГБ СССР № 0045 от 22 июня 1980 г. была создана Информационно-аналитическая служба;

⦁ В 1981 г. было создано ⦁ 4-е Управление (контрразведывательное обеспечение объектов транспорта);

⦁ В 1982 г. было создано ⦁ 6-е Управление (контрразведывательное обеспечение экономики);

⦁ В сентябре 1983 г. было создано ⦁ 3-е⦁ ⦁ Управление (контрразведывательное обеспечение МВД);

⦁ В 1984 г. ⦁ Отдел кадров был преобразован в Управление;

⦁ В 1989 г. ⦁ 5-е Управление преобразовано в Управление «З» (защита конституционного строя);

⦁ В 1991 г. было создано Управление «ОП» (по борьбе с организованной преступностью), ему были переданы функции упраздненного ⦁ 3-го Управления.

Школы КГБ, существовавшие на территории Украины:

⦁ Школа № 204 в Киеве (в 1969 г. преобразована в Курсы КГБ, в 1975 г. – в Высшие курсы КГБ).

⦁ Школа № 302 во Львове (до декабря 1954 г.).

⦁ Школа № 306 (Харьков).

Учебные заведения пограничных войск КГБ УССР:

⦁ Харьковская школа усовершенствования политсостава.

Органы военной контрразведки, особые отделы дислоцировавшиеся на территории УССР находились в прямом подчинении 3-го главного управления КГБ СССР. Фасадное реформирование КГБ УССР произошло в 1978 году, вместе с главным управлением КГБ СССР. Это было связано с введением в действие брежневской конституции. Вследствие кодификации статьи о подчинении КГБ УССР Совмину УССР, с 20 июля 1978 г. данная украинская спецслужба формально перестала быть структурным элементом исполнительной власти и отправлялась в автономное плавание. С этого момента спецслужба стала называться – КГБ УССР.

С 70-х годов комитетчики были подключены к борьбе с зарождавшейся организованной преступностью, валютными операциями, контрабандой, хищениями и взятками в особо крупных размерах, тому, что ранее было исключительно в ведении Министерства внутренних дел.

Автономия деятельности КГБ объяснялась тем, что руководство данной спецслужбой по-прежнему осуществляли высшие партийные органы ЦК КПСС и политбюро ЦК КПСС. Впрочем, формальное подчинение и партийный контроль не препятствовал традиционному сбору компромата на партийных чиновников, как говорится «на всякий случай». Так называемая система самосохранения со стороны КГБ была вполне оправдана. Таким способом достигался естественный баланс между партией и ее спецслужбами. Между тем данная спецслужба активно вмешивалась в вопросы внутрипартийной борьбы. Достаточно вспомнить роль шефа КГБ Владимира Семичастного в процессе смещения Никиты Хрущева в 1964 г.

Формальная суверенизация КГБ произошла в 1990 – 1991 гг. В марте 1990 года была отменена статья 6 Конституции СССР, закреплявшая руководящую роль Коммунистической партии Советского Союза в политической системе СССР. Следовательно, комитетчики впредь служили не столько партии, сколько режиму. Уже 16 мая 1991 года, с принятием закона СССР «Об органах государственной безопасности в СССР», было определено положение КГБ СССР (а равно как и его республиканских филиалов) в системе органов государственного управления. Законом была заложена правовая основа деятельности органов безопасности, их полномочия, права и обязанности, а также установлены обязанности работников органов государственной безопасности . Отчасти такая политическая децентрализация способствовала демократизации КГБ, с другой – ускорила его агонию.

В период августовского путча 19 – 21 августа 1991 г., фактически произошел раскол в недрах некогда монолитного ведомства. Как показали события в Украине, местное КГБ (в отличие от центрального аппарата, во главе с шефом КГБ СССР – Владимиром Крючковым) фактически стало на сторону региональной партийной элиты, вследствие чего 24 августа 1991 г. Украина провозгласила независимость. В тот день Верховный Совет УССР принял постановления «О политической обстановке в Украине и экстренные действия Верховного Совета Украины по созданию условий не повторения в дальнейшем условий военного переворота», «О департизации государственных органов, учреждений и организаций», «О военных формированиях в Украине».

Данные нормативные документы позволили переподчинить Верховному Совету (далее – ВС) Украины (возглавляемого Л. Кравчуком) силовые структуры находящиеся на ее территории, в том числе республиканский КГБ и его войска.

Таким образом, новопровозглашенная независимая украинская республика обзавелась собственными вооруженными силами и силовыми структурами, что обеспечило ей номинальную защиту государственного суверенитета и территориальной целостности. Почему президент СССР – Михаил Горбачев никак не отреагировал на это – остается загадкой. Можно предположить, что он просто не хотел кровопролития, а может это была часть заранее заготовленного сценария, подобно августовскому путчу?

К числу «заслуг» КГБ УССР можно отнести участие в реализации операции «Вихрь» (подавление восстания в Будапеште 1956 г.), ликвидация лидера ОУН – Степана Бандеры (1959 г.), частичная реализация операции «Дунай» (вторжение в Чехословакию 1968 г.) Внутри страны органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием и диссидентским движением. Но методы работы службы стали более утончёнными и замаскированными. Усилилось применение средств психологического давления на инакомыслящих (шестидесятников и диссидентов, украинских «сионистов»), включая слежку, давление с помощью общественного мнения, подрыв профессиональной карьеры, профилактические разговоры, депортация из СССР, принудительное заключение в психиатрические клиники, политические судебные процессы, клевету, ложь и компромат, различные провокации и запугивания. Практиковался запрет на проживание политически неблагонадёжных граждан в столичных городах страны — так называемая «ссылка за 101-й километр».

АНЕКДОТ

Под пристальным вниманием КГБ в этот период находились в первую очередь представители творческой интеллигенции (деятели литературы, искусства и науки), которые по своему общественному статусу и международному авторитету могли нанести наиболее масштабный вред репутации советского государства и коммунистической партии. В диссидентских кругах аббревиатура КГБ получила шутливую расшифровку Контора Глубинного Бурения.

Как видим изменились и методы борьбы против враждебных элементов. Из терминологии навсегда исчез термин враги народа. Заплечных дел мастера, столь часто встречающиеся в 20-е – 40-е годы были скорее исключением, нежели правилом. КГБ, в отличие от своих предшественников, практически не использовало массовых расстрелов, ограничиваясь тюремно-лагерной изоляцией и принудительным лечением в психбольницах.

Во многом благодаря усилиям КГБ УССР, республика превратилась в своеобразный коммунистический заповедник, где до конца 80-х годов культивировались консервативные идеи.

Подбор людей на работу в органы безопасности и в учебные заведения КГБ (так называемые «партнаборы») из числа рядовых коммунистов, работников партийного аппарата, комсомольских и советских органов – проводились систематически под тщательным контролем ЦК КПСС или республиканских высших партийных органов. Наиболее важные направления деятельности КГБ укреплялись, как правило, партийными функционерами – инструкторами отделов ЦК республиканских компартий, заведующими и заместителями заведующих отделами обкомов, секретарями горкомов и райкомов партии. Партийными органами разных уровней постоянно проводились кадровые инспекции аппарата и учебных заведений КГБ, результаты которых закреплялись решениями руководства КГБ.

Но не редкостью было и обратное – выдвижение кадров КГБ на руководящую работу в партийные органы. Руководящие работники органов госбезопасности входили в номенклатуру ЦК КПСС и местных партийных органов, а их назначение и перемещение с одной должности на другую производилось по решению соответствующего партийного органа. Так, кандидатура председателя КГБ сначала проходила утверждение в ЦК КПСС и только после этого председатель назначался на должность Президиумом Верховного Совета СССР, в то время как назначение заместителей председателя осуществлялось Советом Министров Союза ССР только после утверждения кандидатуры в ЦК КПСС.

К числу правильных анкетных данных входили: опыт работы в данной структуре, безупречный партийный стаж, высокие моральные и волевые качества, рекомендации проверенных товарищей, протекция со стороны партийных и компетентных органов. Учитывая тот факт, что КГБ как спецслужба возникла в годы «хрущевской оттепели», республиканский состав руководства «конторы» соответствовал национальному критерию. Как известно в отличие от аппарата ЧК – ГПУ – ОГПУ и НКВД, в КГБ как правило не принимали лиц еврейской национальности.

Председатели КГБ УССР:

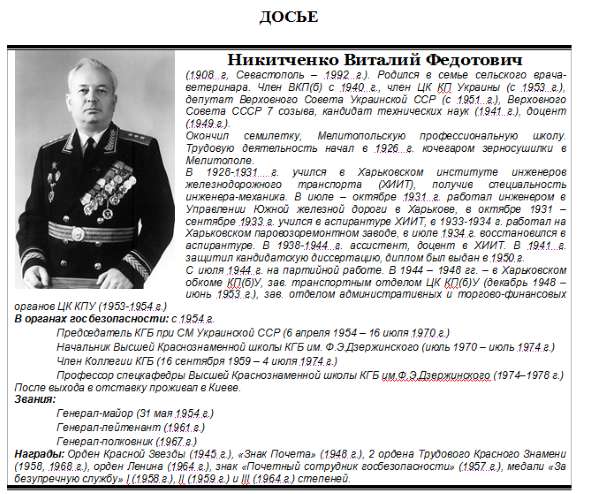

1. НИКИТЧЕНКО Виталий Федотович (6 апреля 1954 – 16 июля 1970 г.), с 31 мая 1954 г. генерал-майор, с 1961 г. – генерал-лейтенант, с 1967 г. – генерал-полковник.

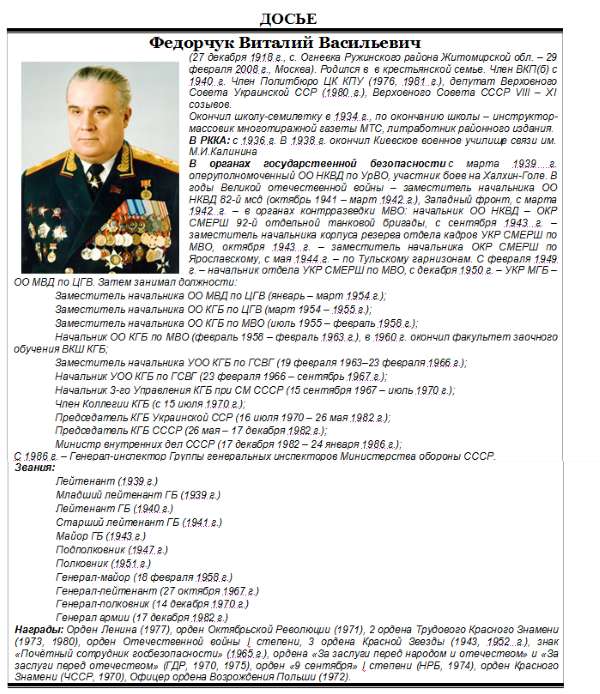

2. ФЕДОРЧУК Виталий Васильевич >(16 июля 1970 – 27 мая 1982 г.), генерал-лейтенант, с 14 декабря 1970 г. – генерал-полковник;

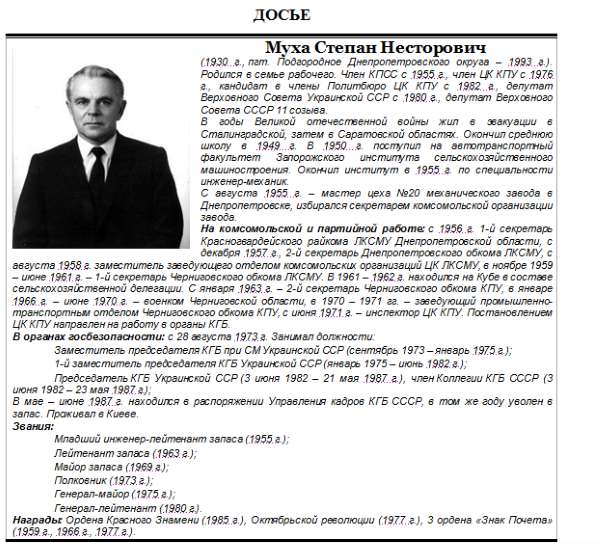

3. МУХА Степан Несторович (3 июня 1982 – 21 мая 1987 г.), генерал-лейтенант.

4. ГОЛУШКО Николай Михайлович (21 мая 1987 – 20 сентября 1991 г.), генерал-майор, с 1989 г. – генерал-лейтенант.

Первые заместители председателя КГБ УССР:

СЛОНЬ Михаил Варнаевич (15 июня 1954 – 19 апреля 1955 г.), полковник.

ШУЛЬЖЕНКО Борис Сергеевич (август 1959 – 4 июня 1970 г.), полковник, с 9 декабря 1964 г. – генерал-майор.

КРИКУН Серафим Иванович (21 августа 1970 – ноябрь 1974 г.), генерал-майор.

МУХА Степан Несторович (январь 1975 – июнь 1982 г.), полковник, с 1975 г. – генерал-майор, с 1980 г. – генерал-лейтенант.

ЕВТУШЕНКО Василий Моисеевич (1982 – 1990 г.), генерал-майор.

⦁ МАРЧУК Евгений Кириллович (1990 – июнь 1991 г.), генерал-майор.

ШАМА Николай Михайлович (1991 г.).

Заместители председателя КГБ УССР:

⦁ МОРОЗ Николай Тихонович (19 июня 1954 – 7 августа 1959 г.), полковник, с 9 января 1957 г. – генерал-майор.

⦁ ТИХОНОВ Павел Павлович (3 июля 1954 – 7 августа 1959 г.), полковник, с 18 февраля 1958 г. – генерал-майор.

ГОЛОВЧЕНКО Иван Харитонович (1955 – 1962 г.), полковник, генерал-майор.

КРИКУН Серафим Иванович (1961 – 21 августа 1970 г.), генерал-майор.

ТРОЯК Николай Захарович (1967 – 1978 г.), генерал-майор.

МЯКУШКО Василий Емельянович (январь 1971 – август 1984 г.), полковник, с 1972 г. – генерал-майор.

МУХА Степан Несторович (сентябрь 1973 – январь 1975 г.), подполковник, с 1973 г. – полковник, с 1975 г. – генерал-майор.

ЛОДЯНЫЙ Владимир Владимирович (1976 – 1980 г.), генерал-майор.

ЕВТУШЕНКО Василий Моисеевич (1977 – 1982 г.), генерал-майор.

ПЕТРОВ Юрий Владимирович (1980 – 1991 г.), генерал-майор.

⦁ РЯБОКОНЬ Владимир Александрович (1982 – 15 января 1986 г.), генерал-майор.

КОВТУН Георгий Кириллович (сентябрь 1984 – сентябрь 1991 г.), генерал-майор

⦁ КОСМАЧ Вячеслав Саввович (15 января 1986 – ... г.), полковник.

БЫХОВ Леонид Васильевич (1987 – 1991 г.), генерал-майор.

Помощники (с декабря 1969 г. – заместители) председателя по кадрам – начальники Отдела (Управления) кадров:

1. КАРДАШЕВ Александр Васильевич (1954 – август 1959 г.), подполковник;

2. ПРИЙМАК Иван Павлович (август 1960 – август 1973 г.), подполковник, с 1962 г. – полковник.

⦁ РЯБОКОНЬ Владимир Александрович (1973 – 1982 г.)

⦁ ПЫХТИН Владимир Алексеевич (... – 1991), полковник, с 1991 г. – генерал-майор.

По состоянию на 1991 г. КГБ УССР включал в себя следующие подразделения:

⦁ 1-е (разведка);

⦁ 2-е (контрразведка);

⦁ 3-е (борьба с организованной преступностью);

⦁ 4-е (контрразведывательная работа на транспорте);

⦁ «З» (защита конституционного строя и борьба с терроризмом);

⦁ 6-е (контрразведывательная защита экономики);

⦁ 7-е (внешнее наблюдение);

⦁ Оперативно-технических кадров;

⦁ Правительственной связи.

Службы:

⦁ «Р» (информационно-аналитическую);

⦁ 9-ю (охрана руководителей коммунистической партии и правительства);

⦁ Юридическую;

⦁ Охраны;

⦁ Военно-медицинскую.

Отделы:

⦁ Следственный;

⦁ 8-й (шифровальная и дешифровальная работа);

⦁ 10-й (архивный);

⦁ Мобилизационный;

⦁ Финансовый;

⦁ Хозяйственный;

⦁ Строительный.

А также: инспекцию, секретариат и следственный изолятор.

К началу 80-х годов большинство сотрудников КГБ поразила страшная болезнь – коррупция. Несмотря на титанические усилия Юрия Андропова, очистить чекистские ряды так и не удалось. Дефицитные перестроечные времена, гласность и самофинансирование, создали благоприятную почву для систематических злоупотреблений служебным положением. Это означало начало агонии Комитета государственной безопасности.

КГБ Украины прекратил свое существование 20 сентября 1991 г. после издания ВС Украины постановления «О создании Службы национальной безопасности Украины (СНБУ)». Следует отметить, что КГБ СССР был упразднен лишь 3 декабря 1991 г.

Соответственно пункта 3 этого постановления КГБ Украины ликвидировалось, а его материально-технический потенциал (кроме материально-технических средств подразделений шифровальной связи и службы охраны) был передан СБУ Украины. Органы обеспечивающие шифровальную связь переходили в подчинение ВС Украины.

Служба охраны высших должностных лиц государства передавалась в ведомство Республиканской гвардии Украины.

Основанием для ликвидации (точнее реорганизации) КГБ стали:

⦁ Потребность в полном реформировании бывшей союзной и республиканской системы органов государственной безопасности после провозглашения независимости Украины;

⦁ Ликвидация ведомственного монополизма в сфере госбезопасности;

⦁ Необходимость защиты интересов государственной безопасности независимой Украины.

Реорганизация, точнее ликвидация КГБ Украины по славной традиции производилась бездумно и чопорно. Еще в конце августа 1991 г. всех руководителей КГБ, независимо от ранга и должности, по требованию прокуратуры, заставили написать рапорта о том, чем они занимались в дни путча. Вследствие переаттестации, проведенной комиссиями состоящих из представителей различных политических сил, около 40% сотрудников аппарата созданной Службы национальной безопасности Украины по разным причинам были уволены. Руководитель СБУ Евгений Марчук с большим трудом переубедил депутатов на раскрывать агентурные архивы. Несколько раз не находя поддержки, он даже грозился подать в отставку. Генерал КГБ Александр Нездоля позднее писал: «Никому не стоит заглядывать в архивы, даже по поводу своих родных – там такое откроется»…

Некоторые руководящие работники органов безопасности, включая генералов, искусственно создавали себе имидж героев-патриотов, борцов национально-освободительного движения. Некоторые из них «сознавались» народу в том, что они якобы тайно при свете лампы читали запрещенную литературу, причем исключительно на украинском языке.

Таким образом в начале 90-х на фоне парада суверенитетов республиканские КГБ трансформировались в государственные спецслужбы независимых государств. В России КГБ переименовали в ФСБ, в Армении в ГУНБРА, в Узбекистане – СНБРУ, в Украине в СБУ. Лишь Беларусь осталась верна традиции. Ее спецслужба до сих пор называются Комитет государственной безопасности.

С исчезновением КГБ, закончилась история отечественных спецслужб советского периода, начался период эволюции силовых структур независимой Украины.

Александр САЛТАН, кандидат исторических наук, специально для dzqidhiqhkidqkkmp class='link'>СЛЕД.net.ua